O Estado Islâmico cresce e atrai jovens

Mohamed Amimour viajava havia três semanas, sob ardentes 50 graus. Atravessou a fronteira da Turquia com a Síria, onde embarcou em um micro-ônibus, repleto de homens, mulheres e crianças, russos, europeus e africanos, todos com uma missão oposta a sua. Os outros passageiros rumavam para o território do Estado Islâmico com o anseio de se unir à luta dos terroristas. Mohamed, um franco-argelino, infiltrava-se no território do Estado Islâmico para resgatar seu filho, Samy, dessa luta. Para convencê-lo a voltar a Paris, apesar dos mandados de prisão que pesavam contra o rapaz. Mohamed avistou as primeiras bandeiras negras do Estado Islâmico a 80 quilômetros de Alepo, na Síria, na cidade de Minjeb. No micro-ônibus, todos aplaudiram: chegavam ao “califado islâmico entre o Iraque e a Síria”, que nascera naquele mesmo dia, 29 de junho de 2014, o primeiro do Ramadã.

Mohamed Amimour viajava havia três semanas, sob ardentes 50 graus. Atravessou a fronteira da Turquia com a Síria, onde embarcou em um micro-ônibus, repleto de homens, mulheres e crianças, russos, europeus e africanos, todos com uma missão oposta a sua. Os outros passageiros rumavam para o território do Estado Islâmico com o anseio de se unir à luta dos terroristas. Mohamed, um franco-argelino, infiltrava-se no território do Estado Islâmico para resgatar seu filho, Samy, dessa luta. Para convencê-lo a voltar a Paris, apesar dos mandados de prisão que pesavam contra o rapaz. Mohamed avistou as primeiras bandeiras negras do Estado Islâmico a 80 quilômetros de Alepo, na Síria, na cidade de Minjeb. No micro-ônibus, todos aplaudiram: chegavam ao “califado islâmico entre o Iraque e a Síria”, que nascera naquele mesmo dia, 29 de junho de 2014, o primeiro do Ramadã.Enfraquecido por uma forte intoxicação alimentar, Mohamed, então com 67 anos, aguardava angustiado o reencontro com seu menino. Não lhe era permitido sequer fumar para aplacar a ansiedade. No dia seguinte, Samy apareceu. Seu sorriso era distante. Ele usava muletas, mas não contou ao pai como fora ferido. Samy leu, em silêncio, uma carta de sua mãe, trazida por Mohamed. Devolveu sem titubear os € 100 que estavam no envelope. “Aqui, não precisamos de dinheiro.” Mohamed voltou para Paris sem o filho e sem esperança. Samy, que nasceu em outubro de 1987, em Drancy, subúrbio a 10 quilômetros do centro de Paris, e até 2012 era motorista de ônibus, mudara seu nome para Abu Hajia e corrompera seu espírito. Um ano e meio depois do encontro com o pai, na noite de 13 de novembro de 2015, Samy estava em sua cidade natal. Agora, com uma kalashnikov nas mãos, um colete de bombas e carregado de ódio. Samy atirou sem misericórdia nos jovens que estavam no Bataclan. Em seguida, explodiu-se. Entregou sua vida ao califado, ao Estado Islâmico.

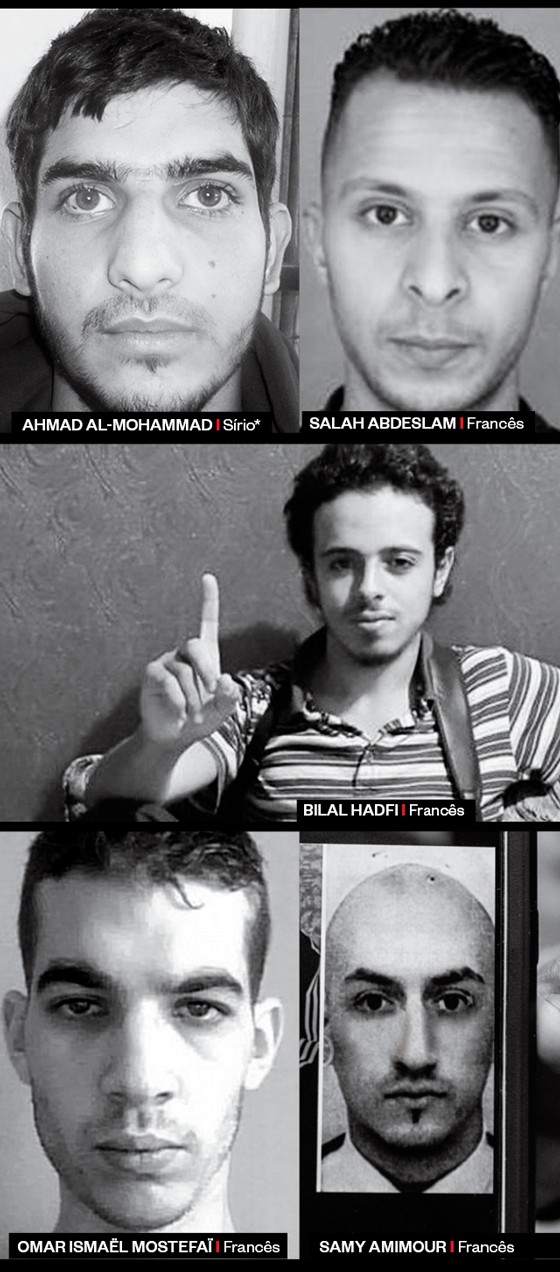

Outros envolvidos no atentado de 13 de novembro e no ataque ao semanário Charlie Hebdo, em janeiro, tinham o mesmo perfil de Samy. São jovens, filhos de imigrantes, que vivem distantes do centro boêmio de Paris e que se sentem à margem da sociedade. É possível encontrar esses jovens aos borbotões nos subúrbios de Paris, os banlieues, palavra que, em francês, adquiriu um significado pejorativo parecido ao das favelas, aqui no Brasil – embora tenham um padrão de vida bem superior. Dentro dos banlieues, dominados por imigrantes, existem as cités: colossais projetos de habitação em concreto construídos durante as décadas do pós-guerra, no estilo do arquiteto Le Corbusier. Esses subúrbios ficam separados da Paris central por um rodoanel, chamado Périphérique. Ali, os moradores brincam que para cruzar a via expressa e entrar em Paris é preciso visto e um cartão de vacinação.

Fora da Paris dos cartões-postais, os imigrantes e seus descendentes nascidos na França têm um padrão de vida abaixo da média, embora provavelmente melhor do que teriam em seus países de origem. Enquanto o desemprego na França é de 10,5%, entre os imigrantes sobe para 15%, segundo dados do primeiro semestre. Entre os de ascendência africana o número é de 22%. Entre os jovens franceses que acabaram de terminar os estudos, 11% não conseguem trabalho. Entre filhos e netos de imigrantes, o percentual chega a 34%. Perdidos e sem rumo, muitos desses jovens vão parar na prisão.

A França tem 12% de muçulmanos, mas eles representam entre 60% e 70% dos prisioneiros do país. Estima-se que 1.200 franceses estejam lutando na Síria ao lado de jihadistas. São jovens com menos de 30 anos, em sua maioria aliciados nas prisões. Foi o caso de Samy e de Omar Ismaïl Mostefaï, francês filho de pai argelino, mais um dos terroristas que participaram do ataque à casa de shows Bataclan na sexta-feira 13 de novembro. E também de Cherif Kouachi e Amedy Coulibaly, dois envolvidos no atentados ao Charlie Hebdo, em janeiro. “Na prisão, sem receber visitas e fragilizados, esses jovens são cooptados por recrutadores”, afirma Farhad Khosrokhavar, um sociólogo iraniano que passou três anos estudando a dinâmica dos recrutamentos em prisões francesas e escreveu o livro Radicalisation(Radicalização). “Através do jihadismo eles nascem de novo, se sentem parte de algo maior.”

A França é o país europeu com mais cidadãos nas hostes do Estado Islâmico. Proporcionalmente, porém, a Bélgica é o maior celeiro de terroristas da Europa. Segundo o International Center for the Study of Radicalisation, de lá saíram 40 jihadistas por milhão de habitantes – o dobro da França, quatro vezes mais do que o Reino Unido. Foi de lá que saíram cinco terroristas envolvidos nos atentados de Paris. Foi de lá também que saiu Abdelhamid Abaaoud, acusado de ser o mentor dos atentados, morto na operação da polícia francesa, na última quarta-feira, em Saint-Denis, subúrbio ao norte de Paris. Assim como eles, jovens de vários países da Europa partem em busca dos conhecimentos jihadistas do Estado Islâmico. Estima-se que haja entre 20 mil e 30 mil combatentes estrangeiros no Estado Islâmico – 20% do total da força do EI, que tem entre 150 mil e 200 mil homens lutando no Iraque e na Síria. São combatentes sunitas, atraídos pela ideologia do terror que promete vingança contra os inimigos do islã.

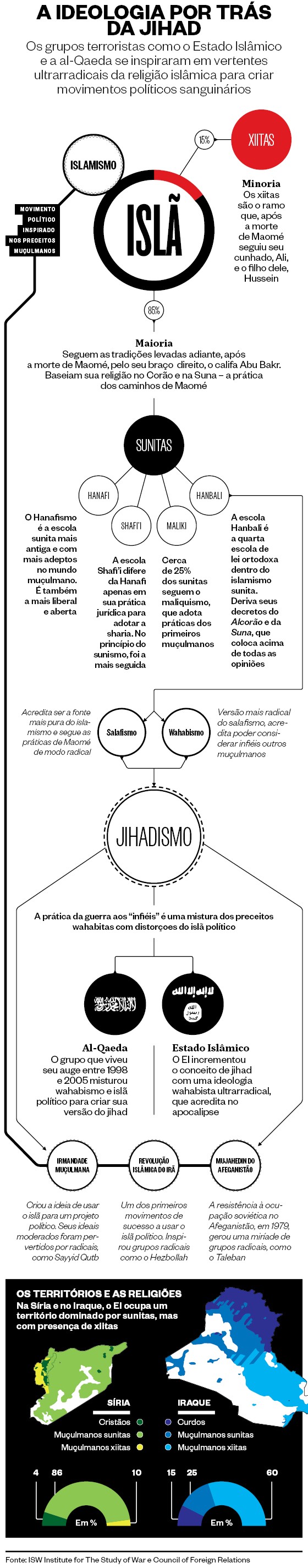

Por causa da guerra sectária dentro do islã, os inimigos podem ter várias faces – inclusive muçulmanas. Na Síria, é o regime do ditador Bashar al-Assad, no Iraque, o governo central, de maioria xiita e apoiado pelos Estados Unidos, acusado de reprimir a minoria sunita do país. As várias correntes religiosas e escolas de pensamento dentro do islamismo (leia no infográfico abaixo), das mais moderadas às mais radicais, disputam o poder como nunca antes. A ascensão do Irã, xiita, proporcionada pelas invasões americanas que derrubaram Saddam Hussein, no Iraque, e o Taleban, no Afeganistão, e impulsionada pelo acordo sobre o programa nuclear iraniano, acirrou ainda mais a disputa de poder com a Arábia Saudita e outras monarquias do Golfo Pérsico, de maioria sunita. Sauditas e iranianos nunca se enfrentaram diretamente, mas travam “guerras por procuração” em todo o Oriente Médio. Hoje, o centro dessa disputa é a Síria.

A ira das comunidades sunitas, o apoio logístico prestado por outros Estados e grupos, as campanhas bem-sucedidas de mídia social do movimento e sua tática assassina são apenas parte da explicação para o fenômeno da ascensão do Estado Islâmico. Mas há algo mais. “A pregação teológica ultraconservadora do Estado Islâmico atrai uma série de religiosos ultrafervorosos”, diz Bernard Haykel, professor de estudos do Oriente Médio na Universidade Princeton, nos Estados Unidos, e um dos maiores especialistas em Estado Islâmico do mundo. A teologia do EI bebe diretamente de um ramo do sunismo chamado salafismo, do árabe al salaf al salih, os “fundadores devotos”. A ideia é seguir Maomé e seus primeiros seguidores como modelo de todo e qualquer comportamento, da vida familiar aos costumes, da barba aos cuidados com os dentes. Essa corrente de pensamento surgiu no período medieval, com os escritos do sírio Ibn Taymiyya (1263-1328), para quem o salafismo era o único movimento capaz de purificar a fé islâmica ao se concentrar na eliminação da idolatria (shirk) e na unicidade de Deus (tawhid).

Séculos mais tarde, o religioso islâmico Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1792) retomou esse pensamento para criar o wahabismo. Abd al-Wahhab via no período que o profeta Maomé passou em Medina um ideal para a sociedade islâmica (“o melhor dos tempos”), que todos os muçulmanos deveriam tentar emular. Um dos princípios mais importantes da doutrina de Al-Wahhab era a liberdade para considerar outros muçulmanos infiéis caso eles se envolvessem em atividades que de alguma maneira pudessem contradizer a soberania da autoridade absoluta – a doutrina tafkiri. O islã wahabita proíbe rezas para santos e pessoas que tenham morrido, peregrinações a tumbas e mesquitas especiais e festivais religiosos. A defesa dessas visões ultrarradicais foi usada pela família Saud no século XVIII para tentar unificar as tribos do Nejd, na Península Arábica. No século XX, sob essa ideologia, os Sauds uniram as tribos e fundaram a Arábia Saudita.

Ao longo do século XX, com a bonança do petróleo, a família Saud, que governa a Arábia Saudita, patrocinou escolas de pensamento salafista pelo Oriente Médio, com a intenção de propagar o wahabismo pelo islã e reduzir a “multidão de vozes dentro da religião” a uma “crença única”. Os países do Golfo investem bilhões na propagação da doutrina – o que levou ao nascimento de uma série de movimentos jihadistas nos anos 1990 e 2000, principalmente a al-Qaeda de Osama bin Laden. A palavra “jihad” significa “esforço” ou “luta”, em árabe. No islã, isso pode significar a luta interna de um indivíduo contra instintos básicos, o esforço para construir uma boa sociedade muçulmana ou uma guerra pela fé contra os infiéis. Os grupos wahabistas radicais acreditam que essa acepção é essencial para sobreviver. “O Estado Islâmico elevou esses conceitos a um novo patamar na modernidade”, afirma Bernard Haykel, de Princeton. “É espantoso o literalismo e a seriedade obsessiva que eles têm com estes textos.”

A ideia de jihad do Estado Islâmico é levar o mundo ao apocalipse. Como defensores radicais do wahabismo, os membros do EI comprometem-se a purificar o mundo matando todos os que se desviarem da perfeição inicial do Alcorão – incluindo todos os muçulmanos não wahabitas. Aos não seguidores do islã estão reservadas a escravização ou a crucificação, modalidades de castigo previstas no Alcorão. Constituir o califado em um largo território e atrair os infiéis para o campo de batalha é parte desse projeto apocalíptico. O califado não é apenas uma entidade política, mas um veículo de salvação. Morrer sem prestar fidelidade é morrer ignorante (jahil), algo inaceitável. Depois que Abu Bakr al-Baghdadi se nomeou califa, em um sermão em Mossul, no Iraque, em julho de 2014, centenas de jihadistas aderiram ao EI. Segundo Jürgen Todenhöfer, um autor alemão que visitou territórios dominados pelo Estado Islâmico por um mês, em dezembro de 2014, “mais de 100 combatentes chegaram a um centro de recrutamento na fronteira da Turquia em dois dias”. Há inúmeros relatos que sugerem uma afluência de estrangeiros, prontos para desistir de tudo por um vislumbre do paraíso no Juízo Final.

Para o mundo ocidental moderno, que não vive uma guerra religiosa desde o século XVI, essa distopia religiosa é incompreensível. Em dezembro de 2014, o jornal The New York Times publicou declarações confidenciais do major Michael K. Nagata, o comandante de Operações Especiais dos Estados Unidos no Oriente Médio. “Não conseguimos derrotar a ideia por trás do Estado Islâmico”, disse. “Nem sequer conseguimos entender a ideia.” Sem entender a ideia, será impossível evitar que milhares de jovens do mundo todo se unam à maior ameaça à civilização.

Época

Nenhum comentário:

Postar um comentário